注目

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

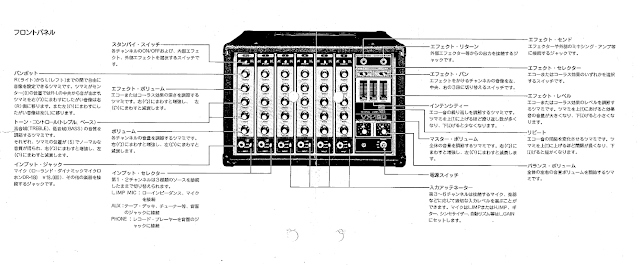

Roland VOCAL AMPLIFTER VX-55 6ch ミキサー・アンプ (VXシリーズ)

たまにこの手の古すぎてゴミのような、デカくて誰も買わないミキサーを見かけても、ベッドルーム・スタジオに大小合わせて何台も持っているミキサーの事を考えたら、食指が動かずスルーしていた。

特にデカくて重い機材は死んだ後の事を考えたら二の足を踏む。

それでも、知らず知らずに増えていく。

エフェクターの一種だと認識してるのだからしょうがない。

単にその時代の技術力で作られ、経年劣化したが故の音だと言われればそうなのかもしれない。

しかし、それ以上に熟成されたタレのような濃いいフィーリングが宿っているように感じるのは勘違いか幻か。

Roland VX-55(1977)

この時代のローランドのミリタリー感のある筐体デザイン。RE-201を載せて下さいと言わんばかりのサイズ感。

見た目は埃だらけ。

リバーブ具合を聴きたかったので、その場でチェック。

チャンネルによっては音が出ず、不具合が多いかもと思ったりもしたが、中途半端な位置で切り替えレバーを止めると音が出る事に気づいた。

ノブは一切、ガリが無いのが素晴らしい。一部のシャーシが中途半端にネジ留めされた形跡があったのでしっかりメンテナンスはしていたのかもしれない。

その辺に吊るしてあったギターで1,2弦あたりをペチンペチンと鳴らしながら6チャンネル分をチェックし続けたら、30分も経っていた。

ご購入ありがとうございます。

切り替えレバーに復活剤を吹けば、復活するであろうということは分かっている。

来週まで掃除は放置しておこうと思っていたが、家に帰って食事をしながら眺めていたら、丸裸にしてみたい、201を載せてみたい衝動が抑えられず、夜中の2時まで掛かって分解洗浄。

10cmくらいありそうなデカいOPAMP

シャーシを空けた瞬間に、何でもデカかった太古の昔の昆虫がこんな風にへばりついてたら失神する。確実に。

THE 空中配線。

浜松のパートのおばちゃんたちが手際よく繋げていたかと思うとゾクゾクする。

四方をスプリングで釣っているので、よく揺れるスプリング・リバーブ。

あのピチャピチャと濡れた音のエッセンスは、きっとここからくるのだろう。

このスプリングリバーブは201と同じものらしい。

ウィスコンシン州ミルトンの美少女たちによって作られた逸品。

ミルトンってどんな所かGOOGLE MAPで散策してみたら、周りに森や農地が広がる小さな田舎町だった。

「ギルバート・グレイプ」みたいだなと思ったら、あの映画の舞台は隣のアイオワ州だった。

載せてみたら圧巻の佇まい。

自己マンの塔が勃ったぞ。

まるで、敵の無線を傍受するためのマシンのよう。

上に何かを載せていたようなゴム足の跡がうっすら4つ付いていたので、もしかしたら201だったのかもと想像していたが違った。

それよりも少し小さい何かが載っていたようだ。

どこの誰だ?気になる。気になってしょうがない。

外部エフェクトと内部エフェクトは完全に切り離されているので、ミキシングの際にこのミキサーだけでリバーブ on リバーブは使えない。

201を直列に入力して更にこのアンプでリバーブかけたら、まさに音の桃源郷が広がる。

効きの良すぎるEQでLOWを持ち上げると、ぼやけた記憶が鮮明に蘇る前に泡のように消えていってしまうようなアンニュイで優美な響きが木霊した。

いいエフェクターを手に入れた。

*************************

緊急付録

イマドキ何の需要がある!?

刮目せよ! これが Roland VXシリーズ だ!

VX-33 (1977) 43000円

3CHモデル

内蔵リバーブあり

外部エフェクト入力なし

VX-40 (1977) 68000円

3CHモデル

内蔵リバーブあり

20CMスピーカー4本のスピーカー一体型

エコーの入力は直列型

近所の店で4000円で売ってるのを発見。

これに55+201を重ねるか?重ねて見るか?マーシャルのアンプみたいに。

と想像したがこれから来るであろう大地震のことを考えたら諦めた。

でも、知らないうちに重ねてるんだろうなぁ。

年齢を重ねるようにアンプを重ねる。

それがアンプ道の定めなのだから。

VX-44 (1979) 52000円

3CHモデル

内蔵リバーブあり

20CMスピーカー2本のスピーカー一体型

VX-50

4CH モデル

内蔵リバーブあり

外部エフェクト入力あり

TO ECHO,FROM ECHOがついたが、エフェクトはそれぞれが独立していない

MUSIC/SPEECHの切り替えスイッチ。多分、INSTとMICのインピーダンスの切り替え。

スライダー仕様

VX-55 (1977) 69800円

6CHモデル(1,2CHはAUXやPHONO入力もいける。以降、6CHモデルはそういう仕様)

リバーブあり

外部エフェクトとの切り替えが出来るようになった。

逆に言えば、このアンプ内だけで内蔵リバーブに外部エフェクトをミックスした音は出せない。

VX-60

VX-55の拡張版

リアにモニターアウト、スピーカーターミナルが追加された。

VX-66 (1977) 79000円

3CHモデル

スプリングリバーブからアナログエコーになった。

エコーとリバーブの切り替えスイッチはなくなり、リピートと繰り返し量の調整が付いた。

VX-100

6chモデル

内蔵リバーブあり

外部エフェクト入力あり

アンチフィードバック付き。

スライダー仕様

見た目はレトロ感があるが業務用な趣

VX-120 (1978) 139000円

6chモデル

アナログエコー/コーラス内蔵

外部エフェクト入力あり

シリーズ初のステレオ仕様

これ以降、ステレオミキサーになった

VX-120A (1979) 120000円

6chモデル

内蔵リバーブなし

外部エフェクト入力あり

VX-120の廉価版?

VX-125

6chモデル

内蔵リバーブなし

外部エフェクト入力あり

リアにスピーカーターミナルが付いた。

BOSSのエフェクターのノブのようになった。

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

人気の投稿

AKAI MPC2000 をSDカードが使えるようにする - HxC -> GOTEK Floppy Emulator [FlashFloppy]

- リンクを取得

- ×

- メール

- 他のアプリ

コメント

コメントを投稿